一、作者信息

姓名:周俊驰、成佳怡、吴欣瑶、崔浩东

院校:华中科技大学

院系专业:建筑与城市规划学院艺术设计

二、指导老师信息

姓名:白舸

在校职务:教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Blender、rhino、AutoCAD、Illustrator、Photoshop、Midjourney

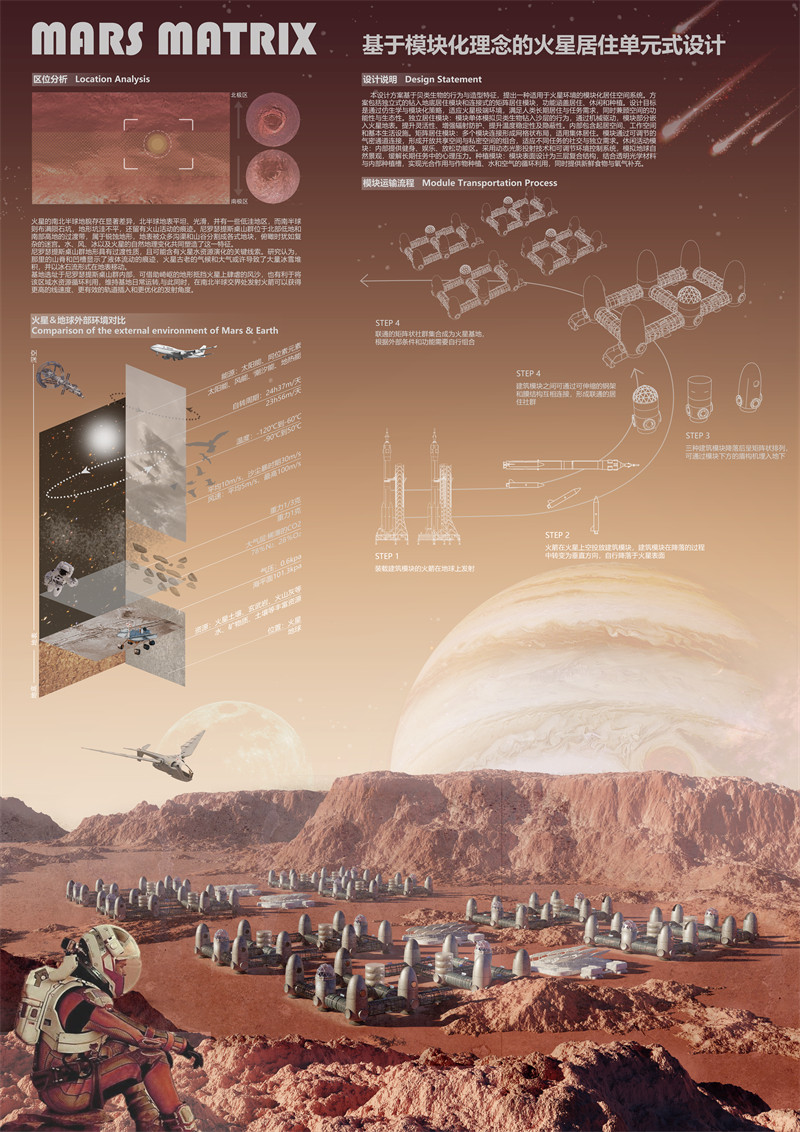

2.作品名:Mars Matrix – 基于模块化理念的火星居住单元设计

3.设计理念及思路:

随着人类科技文明的迅速发展,地球资源正以惊人的速度被消耗,我们的家园已接近饱和。面对这种局面,人类不断探索深空,希望找到地球未来发展的“出路”。火星,作为地球的近邻,拥有诸多与地球相似的特性,长期以来一直是人类探测的重点。从1960年首次发射火星探测器,到1964年传回的第一张火星表面照片,再到近年美国的“毅力号”和中国的“祝融号”成功着陆,火星探测已经历了超过五十年的探索与努力。尽管星际旅行充满挑战和艰难,但人类的探索脚步从未停歇。

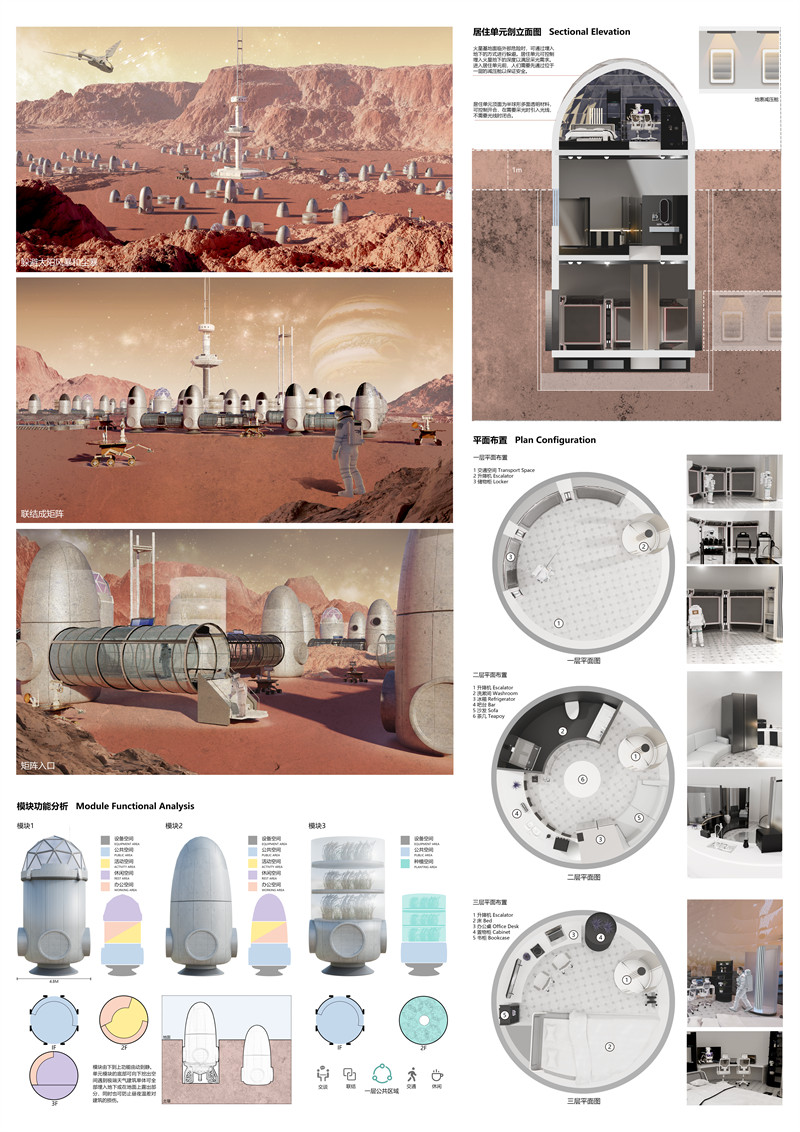

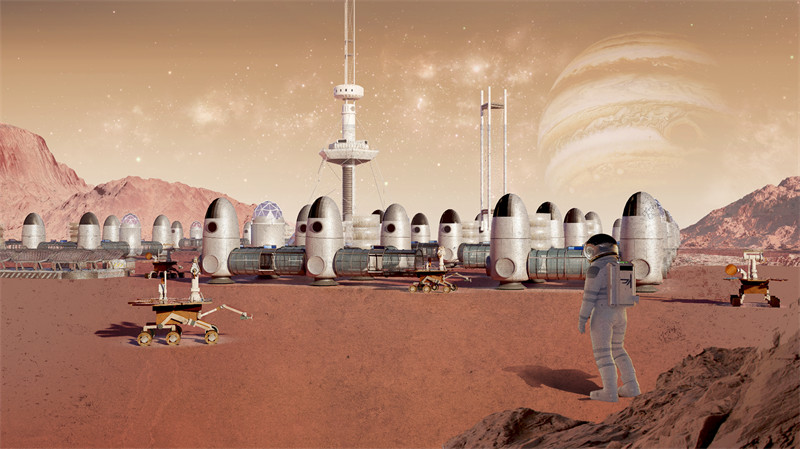

本设计方案基于贝类生物的行为与造型特征,提出一种适用于火星环境的模块化居住空间系统。方案包括独立式的钻入地底居住模块和连接式的矩阵居住模块,功能涵盖居住、休闲活动和植物种植。设计目标是通过仿生学与模块化策略,适应火星极端环境,满足人类长期居住与任务需求,同时兼顾空间的功能性与生态性。模块的功能具体分为:

独立居住模块:模块单体模拟贝类生物钻入沙层的行为,通过机械驱动,模块部分嵌入火星地表。优点包括灵活性提升、辐射防护增强、温度稳定性提高及隐蔽性增强。内部包含起居空间、工作空间和基本生活设施。

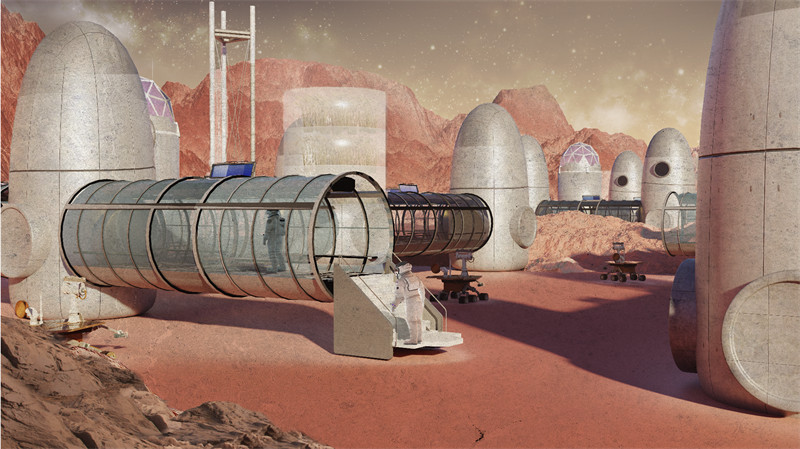

矩阵居住模块:多个模块连接形成网格状布局,适用集体居住。模块通过可调节的气密通道连接,形成开放共享空间与私密空间的组合,适应不同任务的社交与独立需求。

休闲活动模块:内部提供健身、娱乐、放松功能区。采用动态光影投射技术和可调节环境控制系统,模拟地球自然景观,缓解长期任务中的心理压力。

种植模块:模块表面设计为三层复合结构,结合透明光学材料与内部种植槽,实现光合作用与作物种植。种植模块与其他功能模块通过管道相连,实现水和空气的循环利用,同时提供新鲜食物与氧气补充。

本设计基于贝类生物造型的模块化设计为火星居住空间提供了兼具功能性、适应性与仿生美学的解决方案。独立与矩阵居住模式的结合能够满足不同任务需求,同时通过种植、休闲与居住功能的一体化设计,实现资源高效利用与居住舒适性的平衡。未来设计可结合人工智能与机器人技术,进一步优化模块布局与环境控制系统,为火星长期驻留提供更为完善的支持。

4.所选场地的具体位置:火星尼罗瑟提斯桌山群内部。

5.场地分析:

基地选址于尼罗瑟提斯桌山群内部,可借助崎岖的地形抵挡火星上肆虐的风沙,也有利于将该区域水资源循环利用,维持基地日常运转,与此同时,在南北半球交界处发射火箭可以获得更高的线速度、更有效的轨道插入和更优化的发射角度。

火星的南北半球地貌存在显著差异,北半球地表平坦、光滑,并有一些低洼地区,而南半球则布满陨石坑,地形坑洼不平,还留有火山活动的痕迹。尼罗瑟提斯桌山群位于北部低地和南部高地的过渡带,属于锐蚀地形,地表被众多沟渠和山谷分割成各式地块,俯瞰时犹如复杂的迷宫。水、风、冰以及火星的自然地理变化共同塑造了这一特征。

尼罗瑟提斯桌山群地形具有过渡性质,且可能含有火星水资源演化的关键线索。研究认为,那里的山脊和凹槽显示了液体流动的痕迹,火星古老的气候和大气或许导致了大量冰雪堆积,并以冰石流形式在地表移动。

五、作品展示