一、作者信息

姓名:杨程森、赵家豪

院校:燕京理工学院

院系专业:建筑学院建筑学

二、指导老师信息

姓名:张浩锴、魏源朔

在校职务:教师、教研室负责人

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:D5渲染器、Excel、AutoCAD、SketchUp、Rhino、Grasshopper、Photoshop

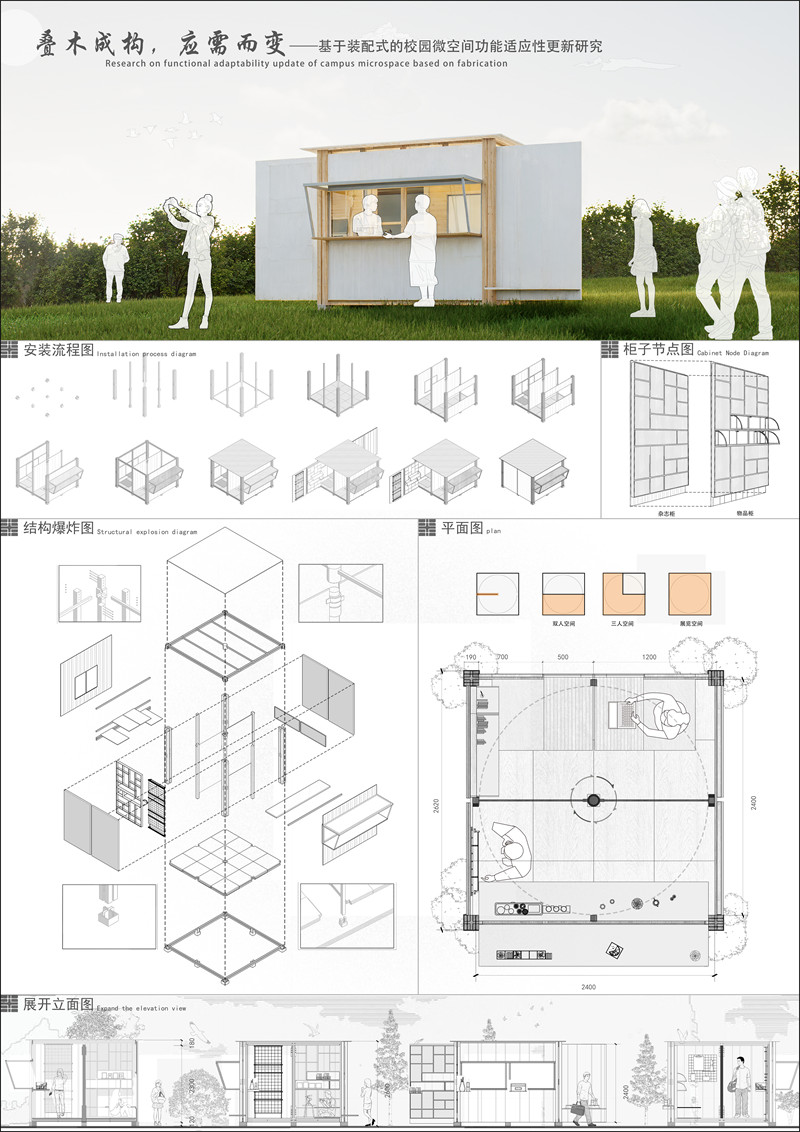

2.作品名:叠木成构,应需而变 – 基于装配式的校园微空间功能适应性更新研究

3.设计理念及思路:

设计理念:

本次校园微空间功能更新通过功能共享、共生的方式运用模块化构件,打造灵活的空间构成,为临时空间打造更多可能性!以人体工程学为依据结合实际生活、打造出符合人体生产生活基本模数的空间组合进而以提高空间利用效率,同时通过对墙体的改造与升级提升空间利用,改善单个空间的应用场景与方式,服务更多人群。

人体工程学:

在设计此次微空间改造作品过程中,前期根据人体工程学以及人类日常肢体动作尺度作为模块化设计的理论基础,以人体工学模数为基础对空间进行升级与创新。

通过对人体工程学以及人类日常肢体动作尺度的研究相本次设计将1200mmx1200mmx2300mm为基本摸块化空间构成,通过模块穿插组合可以实现功能组合。

空间设计上:

单体模块由过四个基本模块组成内部满可以足学生日常休息、储物、制作、学习、售卖和交谈等功能。单体构建中轴设立旋转轴承通过板材对空间进行划分,使得方便私密空间和公共空间的分隔的同时也帮助师生们可以根据自己需求改变空间的大小,增添内部空间灵活性,可变换大小的组合模块化柜实现了展览与实用的完美结合同时还增大了实际使用面积。其次可通过不同的单体模块进行组合从而形成售卖、展览、小型舞台等符合师生日常生活所需要的场景构建,满足临时性场景空间的需求。

4.所选场地的具体位置:河北省廊坊市燕郊国家经济技术开发区理科馆北侧枫叶林之中。

5.场地分析:

地形地貌地形平坦周边,枫叶林本身是一大景观特色,且林中有一条行人小路穿过林中。

小路紧邻理科馆主干道是学生从宿舍到教学楼毕竟之路,人流量较大,空间使用需求较大。两侧分别是理科馆和校医务室。

小屋外形独特且使用人群较少,冬季无法满足保温需求,荒凉已久。

问题调研:

①随着更多零零后进入大学。青年聚集大学当中,校园人口密度不断上升使得校园资源承载压力增大:学校的宿舍、教室、食堂等设施的使用频率和负荷进一步加大,人均资源占有率有所下降。以宿舍为例,原本设计容纳一定数量学生的宿舍,可能因学生数量增多而略显拥挤,人均居住空间与使用相对变小,使得学生群体对公共空间需求变大,为解决这类问题。

②人群的增加使得校园活动的逐渐增多,因此临时空间需求变大。

③不段更新的校园空间使得校园内部出现许多不符合当今时代大众需求的小型休闲空间,以燕京理工学院为例,现如今一部分休闲空间已无法在不同的季节为师生提供夏季遮阳冬季防风且静谧的休闲环境。

构造上在保证稳固的前提下,采用了中式传统的榫卯结构通过减少金属构件的使用以及木头、板材模数化的方式,使得学生也可以进行搭建使得建筑学子做到学以致用,融学于行的效果,同时模数化在木头和板件更有利于后期组件的替换与安装,兼顾实用的同时做到了绿色环保节能减排。

五、作品展示