一、作者信息

姓名:章祺皓、张竞巍、陆明芸、马韵涵、冯嘉怡、朱承轩、朱思彤、梁紫音、李岚娅

院校:北京林业大学

院系专业:北京林业大学

二、指导老师信息

姓名:叶郁、肖遥

在校职务:副教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:手绘、Rhino、D5渲染器、Photoshop

2.作品名:双链汇史韵,园站聚生活 – 清华园车站旧址规划设计:解锁“生活+历史”的叠加态

3.设计理念及思路:

本次设计秉承“双链架构”的理念,以“历史链”和“生活链” 两条链为基础,构建一个既承载历史记忆又服务当代社区生活的绿地空间。设计通过双链的互动与交织,既强调红色历史文化的传承,又引入现代城市功能,历史与生活在此交汇,让车站回归社区生活,让生活叠加历史文化。

4.所选场地的具体位置:北京市海淀区成府路路口西南小巷清华园铁路职工宿舍内(近清华南门)。

5.场地分析:

通过一系列调研发现,使用人群主要以老年与儿童为主,对于场地问题的感知主要聚集在交通不贯通,场地空间闭塞,对红色历史文化的感知不强,景观缺乏新意和趣味。绿地面积较小且绿色自然空间供求关系不平衡。场地功能划分混乱,服务人群较为单一。

聚焦核心问题:如何实现历史文化记忆的传承和社区生活情感的共存?

解决策略主要分为三大类。

第一、完善交通开放共享:打开场地边界,开放街区,打通原有断头路,使得场地南北贯通完善内外交通流线,增强公园可达性。同时拆除墙体,半开放式布局,减少实体强的运用,改为格栅或文化景墙,便民、亲民,开放、共享、共治。

第二,回归生活情感触发:根据不同年龄段需求,将历史记忆文化融入到功能活动中,实现情感的链接。对于儿童可以将火车元素与游乐相结合,通过整木做成的独木桥、沙坑中寻找车票、下沉式铁轨步道,用趣味形式植入历史文化。对于青年采用水井视差结构,车窗等新颖手段再现清华园车站丰厚的红色历史精神和文化内涵。对于中老年人将铁路元素融入日常生活场景之中,与散步带娃游玩中感受到历史文化潜移默化的影响。

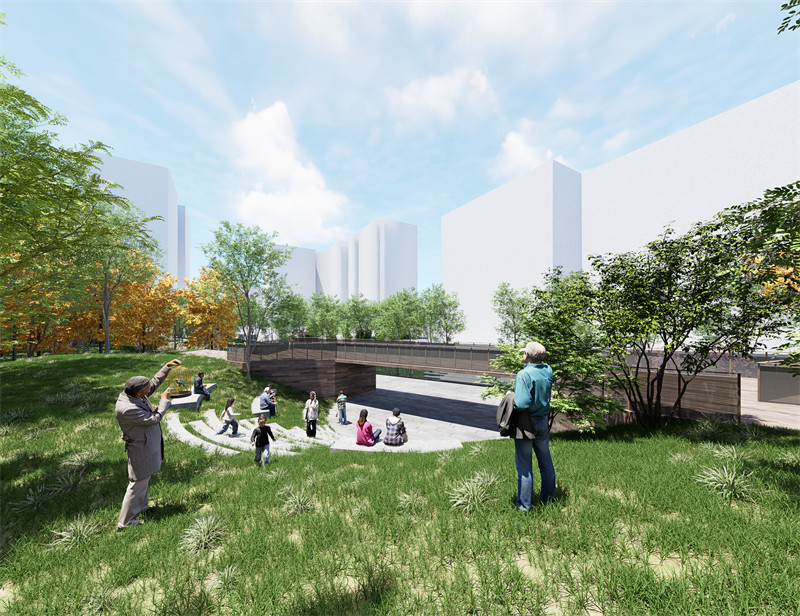

第三、强化竖向,空间错层:将原先场地同一平面内的人群活动,通过地形的营造错层发展建筑内部为历史文化的展厅2层平台成为一个眺望场地的制高点以广场作为活动中心,向四周发散,链接儿童区老年休息区草坪剧场等社交互动游憩场所,使各空间紧密交织而有各有特色。

第四、结合城市微更新留白增绿,拆违建绿,见缝插绿,生态功能也必不可少。借助场地地形起伏,采用高渗水铺装净化,以及自然草坡、植物收集净化雨水,聚集到水池底下蓄水装置实现水的循环利用。同时为应对老年群体使用占比大的现状,融合五感疗愈系统,使得植物与生活更加紧密联系。

双链空间架构解读:以时间链和生活链互动交织串联整个场地。①从1910年清华园车站建成时两线相交,是铁路记忆的起源点。②1930s清华园车站见证革命岁月,是抗日战争大后方,以石阵空间塑造庄严氛围,人们可以通过蓝牙连接石阵的音响,聆听红色革命故事。③1949年清华园车站成为中共中央进京赶考第一站,双线在此汇聚,人们通过结构主义车窗,重温赶考记忆。④1954年车站搬迁新址,车站渐渐远离人们生活,双线分离, 在此流光倒影的节点,通过倒影形成的三维时差,复县现车站旧貌,同时记忆之亭新旧车站相互对望,感受时光流逝。⑤1980年货运业务终止双线汇聚铁路时代落幕。⑥2000年以来,车站破败不堪,场地记忆逐渐淡忘,脱离社区情感生活。⑦至今遗址公园改造升级与双线汇聚两线齐头并进,车站重新回归社区生活。

五、作品展示