一、作者信息

姓名:童浩、蒋亚婷

院校:青岛理工大学

院系专业:建筑与城乡规划学院建筑学

二、指导老师信息

姓名:程然

在校职务:建筑初步教研室主任

三、作品社媒链接

四、作品信息

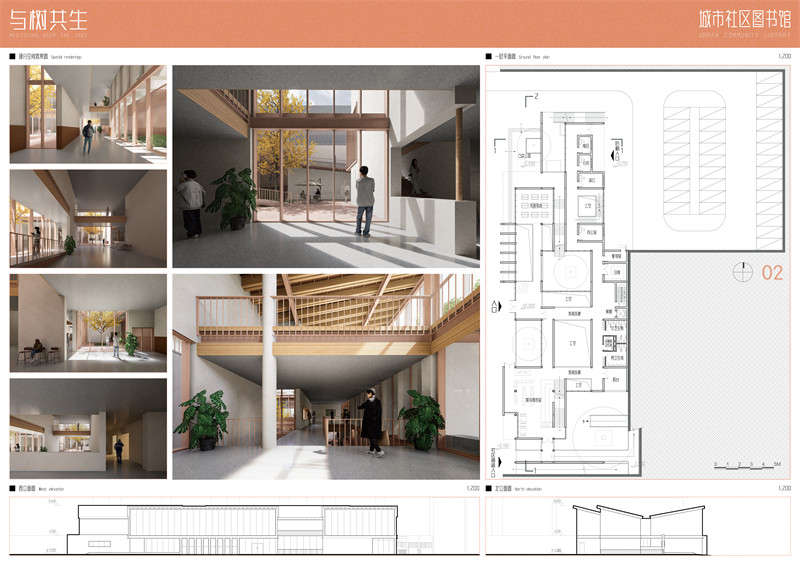

1.工作流:Rhino、D5渲染器、Photoshop

2.作品名:树影微光——场地记忆与社区活力的共生改造

3.设计理念及思路:

本次设计以“与树共生”为核心主题,力图构建一个既与自然和谐共存,又面向社区开放的多功能图书馆。该设计旨在通过对现有场地资源的尊重与挖掘,将建筑与场地中的自然元素有机融合,以银杏树为设计的核心驱动力,赋予图书馆“共生”的空间意象。在设计中,我们首先关注场地中的自然肌理,尤其是那些生长多年的银杏树。这些树木既是场地的历史见证者,也是设计的情感纽带。我们通过分析场地中的树木位置、树冠覆盖范围及其与场地边界的关系,明确了设计中需要保留的自然核心区域。建筑形态围绕这些树木展开,采取“退让”与“围合”的策略,使树木不再是建筑的附属,而成为整个空间的焦点。在此基础上,设计还通过设置开放庭院和多层次的半户外空间,强化了人与树木、建筑与自然之间的互动关系。功能上,图书馆不仅仅是一个提供书籍阅读的静态场所,而是一个融合了多种文化与社区功能的共享空间。基于社区需求,设计中加入了多样化的功能区域,包括家庭阅读区、儿童活动区、老人休闲区以及室外文化广场。通过这些功能分区的灵活布局,满足不同年龄层次、不同生活习惯居民的使用需求,并鼓励不同人群在这一空间中产生互动,从而增强社区凝聚力。在建筑语言的表达上,设计注重自然与现代的结合,采用了大量自然材料,如木材和再生砖,同时通过大面积的玻璃幕墙与自然光相结合,模糊了室内外的边界,创造出一种开放、通透且充满生机的空间氛围。此外,设计中还加入了雨水收集系统和植被屋顶,以提升场地的生态功能。尤其是银杏树的遮荫效果,不仅为空间提供了天然的气候调节功能,也强化了场地的视觉与情感记忆。

4.所选场地的具体位置:山东省青岛市市北区,地处城市核心区域,周边生活设施与交通条件便利。

5.场地分析:

该场地位于青岛市市北区核心地带,北侧紧邻城市主干道,隔着一座加油站。东侧为高密度住宅区,居住人群以年轻家庭和老年人为主;南侧与西侧则为中高层的办公楼及商业区。这一区域人口密度较高,但在文化配套设施方面存在显著不足,尤其是面向社区开放的阅读与活动空间较为匮乏。

该场地原为新小区建设后遗留下的一片空白用地,内有数棵生长多年的银杏树。这些树木不仅为场地提供了重要的生态基底,也成为周边居民情感寄托的自然元素。银杏树的自然遮荫和秋季的金黄景观,为设计提供了丰富的灵感来源,同时也强化了场地的自然特色。然而,现状场地的潜力未被充分挖掘,存在以下主要问题:

利用率低:空地长期闲置,未进行有效的功能开发,未能成为社区居民日常生活的一部分。

环境亟待改善:场地地面硬质化处理较少,雨水排放条件欠佳,局部区域存在积水问题,导致整体环境较为简陋。

场地潜力未能释放:尽管场地位于城市核心区域,周边社区文化需求旺盛,但目前场地缺乏与自然环境及周边建筑的有效衔接,整体空间形态显得孤立而单调。

针对这些问题,本设计提出了“与树共生”的核心理念,围绕场地中的银杏树展开空间改造与功能植入。通过建筑形态与自然环境的巧妙结合,我们希望在尊重场地自然肌理与生态特征的基础上,赋予这一场地新的生命力。

设计通过以下策略实现这一目标:

生态保护与强化:将银杏树作为场地的自然核心,通过设置围合庭院、调整建筑布局等方式保留并突出树木的空间地位。

文化功能植入:以社区需求为导向,在场地内融入多功能空间,包括图书馆、活动广场、 社区教室等,为居民提供一个既可阅读学习又可社交休闲的场所。

空间开放与共享:设计注重开放性与流动性,通过引入大量开放庭院和半户外空间,实现场地与周边环境的无缝衔接,同时鼓励居民自由进入并参与场地活动。

本设计不仅关注场地的功能性与美观性,还希望通过精细化的设计语言,创造一个人与自然和谐共处的场所,为社区居民提供富有意义的生活体验,同时为城市更新与自然保护的融合探索出新的可能性。

五、作品展示