一、作者信息

姓名:徐浩雯

院校:昆明理工大学

院系专业:城市学院建筑系

二、指导老师信息

姓名:陈俊

在校职务:副教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:SketchUp、AutoCAD、D5渲染器、Photoshop、Powerpoint。

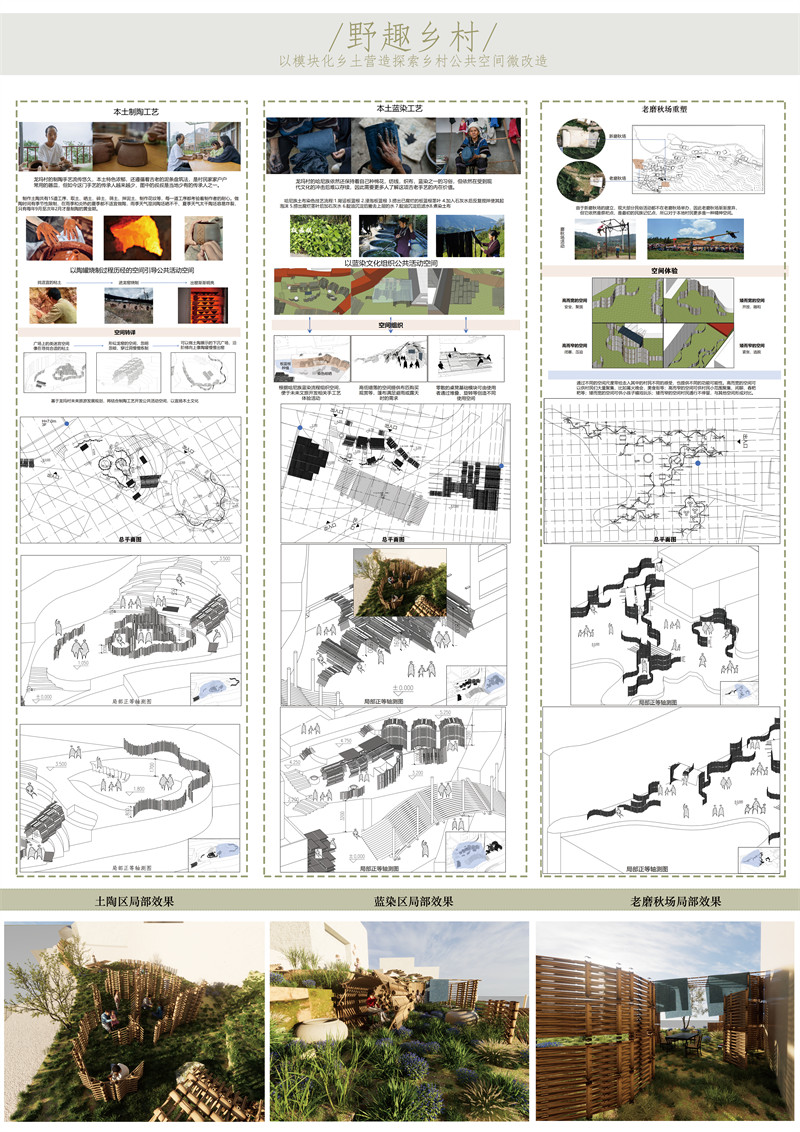

2.作品名:野趣乡村 – 以模块化乡土营造探索乡村公共空间微改造

3.设计理念及思路:

乡村振兴发展问题是社会问题,有更广阔的领域等待我们挖掘。尤其在中国,千村千面,如何挖掘特质,打造特质是我们新的使命。对于龙玛村,它还是一个少数民族村,在深度探访后,我们发现它有以下问题:现有场地条件不太满足未来文旅规划;材料运输艰难;本土文化手艺面临危机;新建民居或场所带来的生态影响较大。

基于以上问题,提出模块化乡土营造探索方式:合理规划公共活动空间在村落的布局,根据村民习惯聚集场所及区位选址;采用低技,高灵活性的模块化方式进行设计,材料采用竹子等在地性材料;提炼出村落文化特征,加以强化,结合场地进行梳理外显;减少外来材料的运用,以模块不同组合适应不同空间需求,强调可持续性。

4.所选场地的具体位置:云南省红河州红河县宝华乡龙玛村

5.场地分析:

龙玛村是哈尼族世居的村落,坐落在梯田与高山森林之间,环境优美,村民善歌善舞,民俗活动丰富,但随着村落发展规划及村民需求丰富性,村落公共空间有待改善,考虑到村落独特性,面临运输难,费用高,空间具有节日临时性等因素,本次设计尝试了模块化本土营造。

综合龙玛村整块场地要素,依据村民已习惯的公共空间及区位分别选择了村尾,老村中心和老磨秋场三块用地。在龙玛村,如长街宴、库扎扎节等民俗活动灵活性极强,于是考虑以长街宴桌椅尺度为基础模块,探索基础模块组合变化带来所需求的不同空间。

基础模块的设计参考了编木拱桥的互承结构,材料也采用当地较多的毛竹等,制成长街宴桌子和椅子两套尺寸,以实现单体和组合体的功能最大化利用。在对场地调研中,发现本土主要技艺蓝染和土陶,基于龙玛村未来文旅规划,将场地与两个本土技艺分别结合,以促进本土文化凝聚外现,老磨秋场则趋于保留精神空间的同时容纳多样活动,老地新用。

村尾地块高差较大,以土陶被制作的视角提炼出空间特征进行转译,提高一个休憩空间及土陶制品展示区域:老村中心的地块置入蓝染文化,从蓝染流程梳理,便于制作体验及展示

售卖;老磨秋场通过空间尺度的变化,营造不同的心理感受,丰富空间体验,除此之外,也可容纳如哈尼美食节,篝火晚会等多种活动可能性。

整体设计通过对场地的深入了解,避免过多设计和干预,以提供一个低技,低成本,多可能性,在地性的乡村公共空间为目标,探索模块化乡土营造的可能性,希望能保护中国乡村的土气和野趣。

五、作品展示