一、作者信息

姓名:赵晓婷、林涵晔、杨德龙

院校:重庆大学

院系专业:建筑城规学院建筑学

二、指导老师信息

姓名:杨震

在校职务:教授

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:D5渲染器、Rhino、天正、Photoshop

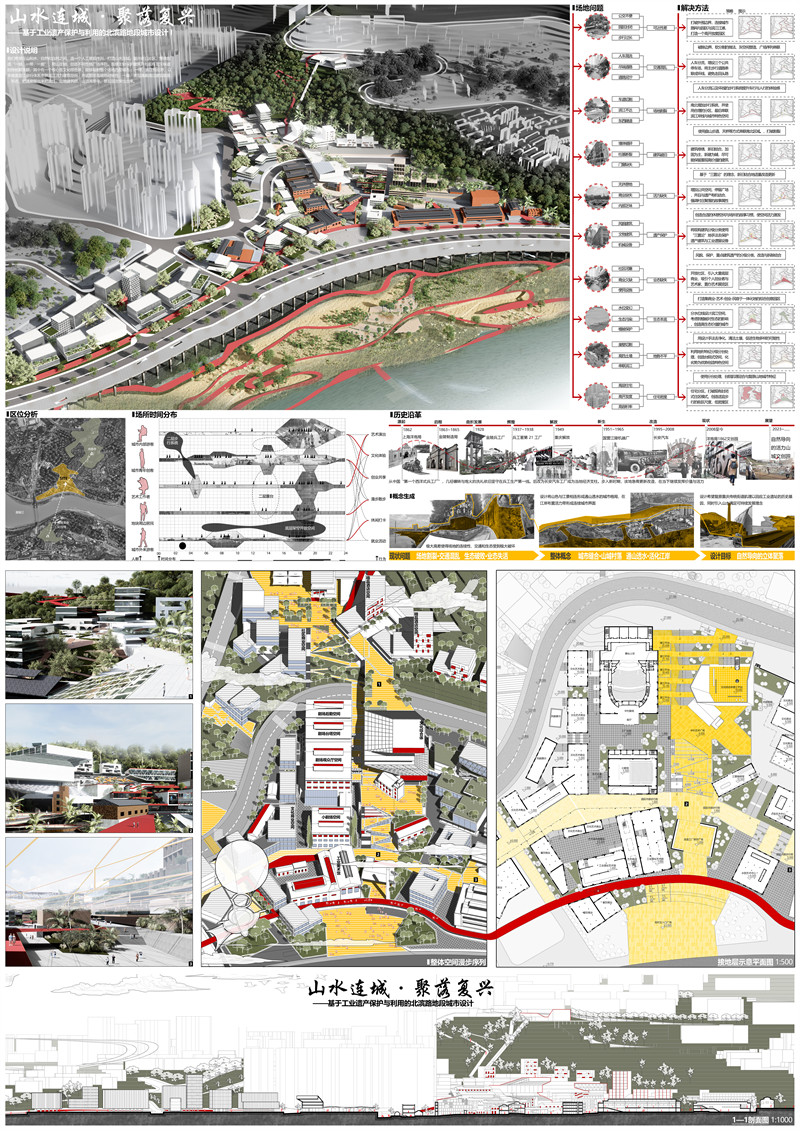

2.作品名:山水连城·聚落复兴 – 基于工业遗产保护与利用的北滨路地段城市设计

3.设计理念及思路:

设计位于重庆市江北区洋炮局历史片区,是一片具有浓厚山城特色的历史建筑群,其中隐没着诸多优秀的工业遗址,是重庆工业工厂的一个典型缩影,也记录着重庆的历史变迁,承载着最纯正的山城文化。

我们希望在保有原有场所精神的同时,在山和水,自然和自然之间,造一个人工景观序列,打造山水连城,复兴老旧片区。整体创造“一轴,一带,一廊”;在爬山主轴上创造不同性格广场序列,围绕主轴保护建筑并形成有重庆味道的传统聚落群,其中有一个核心是文化综合体,能够辐射整个场地乃至城市 ;一带是滨江悦动带,以多维度滨江步行体系串联滨江活力建筑空间,并试图提高场地耐候性;一廊是景观通廊,通过建筑限高,形态等要素突出山地建筑群和景观层次。我们希望能达到让埋没于此的历史文化、社区百态和江滩景观活力焕发新生的目的,也是为重庆两江四岸诸多历史遗迹片区提供一种未来更新发展的策略参考。

宏观策略

宏观策略分为设计布局策略和生态可持续策略两部分。设计布局上首先梳理场地骨架,布置场地主轴和连续的广场序列,在山江之间打造连续的观景活动序列,同时打通鸿恩寺-红岩大桥绿色通廊,根据场地价值分布不同功能类型,创造出山城立体聚落。

设计关注城市更新后的可持续发展,意图为重庆两江四岸大量的工业遗址片区提供一个可复制可参考的发展更新范本,我们为此总结出四个生态可持续发展策略:

场地背山面水,拥有非常大的生态修复空间和生态补偿潜力,设计通过绿化渗透将场地生态恢复首先从主轴引入山林景色,两侧也有不同程度的绿色渗透,内部有一条绿化率极高的生态绿廊步行体系连接整个场地,二层连廊也将创造宜人微气候;

构建强可达性路网,使各类人群能够便捷到达。构建10min步行路网。场地现有多条车型道路,设计意图不额外增加车行道而是增加大量步行道路意图增加市民在此处的粘性,中间主要步行街东西贯通,创造从文旅片区到科创片区畅通无阻的步行体验;

打破场地屏障创造多维连接的无界城市。场地主轴层层抬升步步递进,确保每个点位都能体验到山江交汇山城相接,主轴两侧的新建建筑和历史建筑之间形成一系列时空缝隙,沟通古今也面向未来,穿行其间将感受到丰富的视线变化,东西两侧也有对应的制高点鸟瞰江景和整个江滩空间;

一系列松弛有度的空间序列能留住游客、留住居民。“十字步行体系”最大程度实现多方连接,首先保证视线可达,然后大众便可以选择自己感兴趣的地方游历体验。

宏观——总图

设计针对不同部分地块做了细致划分:工业遗址密度最高的中间及右侧地块通过利用新建建筑和既有建筑来形成老城肌理的街道尺度,形成东西向的内部步行街,与爬山主轴共同交错成最主要的漫步系统。左侧的科创园区从城市界面向临江界面分三级跌落,建筑最大程度向江面打开尽可能提升土地价值,连廊东西贯通形成风雨无阻的步行系统,改变当地微气候。北侧山体有一长条禁建区,于是设置爬山电梯和栈道越过禁建区与山顶的社区中心连接,使得社区中心既能服务背后的住宅区,又是山下城市片区的延伸。

宏观——总体控制策略

城市设计的总体导则从五个方面入手,

1、车行交通控制人车分流问题、地下车库出入口问题和桥下空间使用问题。

2、人行交通控制场地内部步行方式及立体步行系统、无障碍出行和慢行系统连接节点。

3、开发项目设定为考虑工业遗产与景观资源的中高端业态、设置动静分区和确立不同功能区域之间的连接节点。

4、容积率遵守三面高、中间低的基本原则,中部园区遵守重庆老城肌理关系,工业遗产多的地块容积率最低在1.5左右,其余地块不超过3.

5、建筑高度不可突破,片区两端不得阻挡鸿恩寺和北面山脊线,构筑物不突破高度控制范围,最大高度不超过40米。

宏观——立体聚落展开

从山顶到江岸形成一条完整的爬山主轴,其中大小广场错落有序,每部分建筑与广场都显示出独特的性格:工业遗址密度最高的中间及右侧地块通过利用新建建筑和既有建筑来形成老城肌理的街道尺度,形成东西向的内部步行街,与爬山主轴共同交错成最主要的漫步系统。左侧的科创园区从城市界面向临江界面分三级跌落,建筑最大程度向江面打开尽可能提升土地价值,连廊东西贯通形成风雨无阻的步行系统,改变当地微气候。北侧山体有一长条禁建区,于是设置爬山电梯和栈道越过禁建区与山顶的社区中心连接,使得社区中心既能服务背后的住宅区,又是山下城市片区的延伸。

中观——聚落演化

聚落分为三个部分随山体高度变化:

低村作为该片区城市最重要的迎接游客面,需要呈现出大气简洁且欢迎市民的姿态。低村天然具备滨江属性,我们围绕布置外向型文化建筑和中心商业建筑,意图三面环抱广场,寓意着拥抱市民、拥抱城市、拥抱自然。

中村作为该片区城市最重要的聚集场所,具备多元活动发生的最大可能,需要营造亲切宜人的街区尺度。中村天然拥有内聚属性,我们用新建筑与老建筑围合出的不规则边界缩小尺度,让其成为市民自发而来的文化阵地。

高村作为该片区城市最重要的社区共享场所,承担连接居住区和艺术园区的重要责任。结合背后山体巨大的高差,高村具备台地属性。我们置入社区相关功能并打散建筑体量,意图创造八方通达畅通无阻的无界社区。

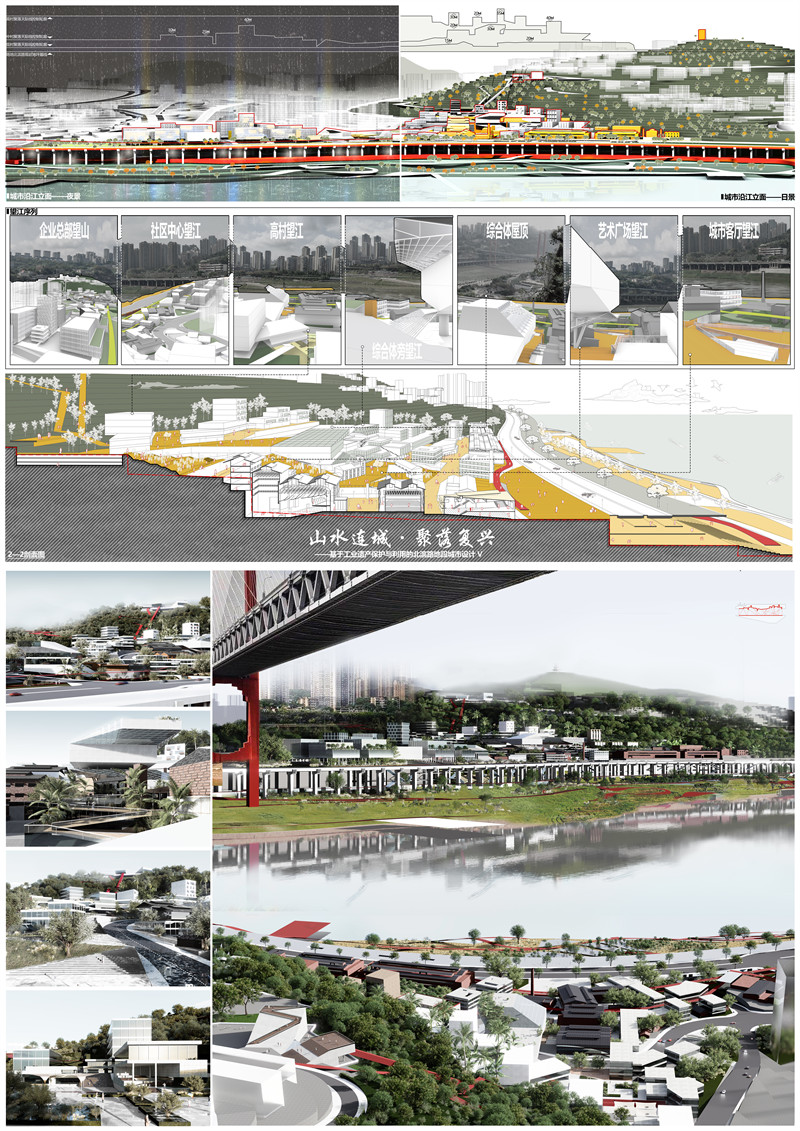

中观——天际轮廓线控制

沿江对岸望去应当呈现四个层次:以低村为背景的城市生活、以中村为背景的低村生活、以高村为背景的中村生活、以自然山体为背景的高村生活。四个不同主体之间互为背景,犹如一块巨大的城市投影幕布,千姿百态的活动在其间发生,每个部分都有与之对应的高度控制,保证建筑不突破下一层级的城市天际轮廓线。

中观——聚落组织

城市是由一个个建筑组成的,建筑是组成城市的最小单元,城市的界面也是建筑确立的。在建筑设计中关注的内部空间在此时图底反转成为城市公共空间的边界,城市街道界面由建筑边界塑造,新老建筑之间的空间也成为公共系统中尤为重要的一环。设计中着重关注城市街道连续界面,场地中有部分历史遗址,设计将新建建筑与历史建筑脱开一定距离形成大小不一,节奏各异,乱中有序的气口,气口向各个方向渗透,形成不同性格的院坝台地,内院和主街以及爬山主轴相互咬合但互不侵犯,顺应地形地势形成不同的组合关系,市民活动借由建筑之间形成的公共空间,在山城之中不断演绎。城市连续界面中不断布置绿化和生态庭院,绿地与建筑结合巧妙,使得城市掩映在一片绿意之中。

中观——山、水、城相连

山地城市设计尤其关注整体空间的连续性和如何利用地下空间,设计通过平衡土方,在高差大的堡坎处一方面利用建筑消解,另一方面人工造景延续空间序列;同样关注桥下空间如何使用,以及桥下空间的整体连续性。

设计打造了一系列望江场所,从最低的城市客厅一直延伸到山顶的企业总部,人可以站在不同的平台上、或透过不同建筑之间的缝隙,抑或是透过高低错落建筑的屋顶看江水以及江对岸的自然景观。

微观——城市生活

城市生活具体从四个城市片段展现:

从快速路一侧远眺,山城城市聚落形态完整呈现尽收眼底,道路-近景城市-远景城市-自然山体、山顶社区中心的城市层次层层褪去,最终与山林天空融为一体。

进入到该片区内部道路,街角广场成为一系列城市生活的空间序列的重要承载点,远处的建筑以及更远处的山体作为背景,可以想象丰富的市民生活在此发生。

从主广场进入后映入眼帘的是位于主轴上的一系列新建建筑和历史工业遗迹,地景建筑消隐在城市中,其屋顶形成的曲折步道带给人强烈的引导性,远处的文化综合体与既有建筑和谐共生,又具有其文化地标性。

高村广场具有多个庭院,这些庭院承载着连接社区、连接山林的责任,两栋社区商业建筑之间打开了一个豁口使得无限风光得以进入,大量的灰空间便于容纳更多的市民游客。

微观——既有建筑更新策略

改造尊重原有场地与建筑,我们大量保留旧建筑竖向支撑结构比如梁、柱子、屋架,地将围护结构和楼板拆除一部分以更好的更新活化,两栋建筑提供了大量活动场所和错层灰空间。我们希望旧建筑的记忆在当下得以延续,新生活的活力与历史记忆感受能够永存。

4.所选场地的具体位置:重庆市江北区嘉陵江北滨路地段。

5.场地分析:

场地位于重庆市江北区嘉陵江北滨路地段,该区域北靠鸿恩寺自然山体公园,南朝嘉陵江,周边住宅区围绕,江对岸是红岩革命纪念馆。可以看出该地块拥有丰富的自然资源、社区资源和商业潜力。

该场地拥有众多工业遗产,中国第一个西洋式兵工厂就在此地,其发展出了许多军工产业在抗战期间发挥了重大作用,后续不断演变成为了长安汽车工厂,如今许多工厂遗址已经成为保护建筑,这是该片区城市设计很重要的议题。除此之外场地内部存在很多问题例如可达性差、交通混乱、场地割裂、建筑破旧、业态失活、业态缺失、忽视遗产更新、生态破坏、地势不平、住宅密度太高等十条问题,我们也对应提出了十项解决方法,希望将“场地割裂 · 交通混乱、生态破败 · 业态失活”的城市片区通过“城市缝合 · 山城村落、通山透水· · 活化江岸”的方式,形成“自然导向的山城立体村落”。

五、作品展示