一、作者信息

姓名:路露

院校:华南理工大学

院系专业:风景园林

二、指导老师信息

姓名:无

在校职务:无

三、作品社媒链接

四、作品信息

1.工作流:Rhino、D5渲染器、Photoshop、InDesign

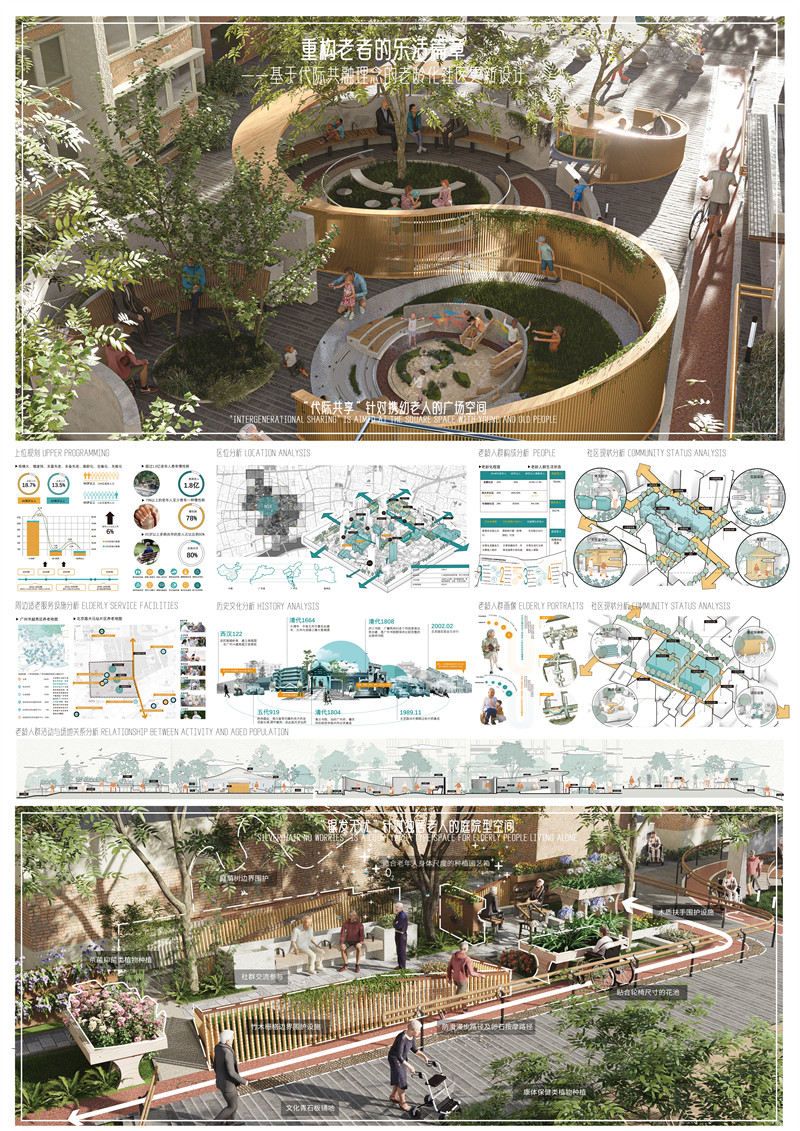

2.作品名:重构老者的乐活篇章 – 基于代际共融理念的老龄化社区更新设计

3.设计理念及思路:

如何健康、舒适、无忧地漫享晚年,是北京路大马站片区老龄人群面临的现实难题,如何推动社区“健康老龄化”乃至“积极老龄化”成为公共空间更新设计的议题。老龄人口的持续增长给社区发展带来新的挑战和机遇,本设计以社区为基本单元推广新型养老模式,通过社区居住环境品质的提升,帮助缓解人口老龄化现实问题,满足老年人“老有所乐、老有所养”需求。此外,本设计还结合康养社区理念,为不同老龄化程度和生活状况的老年人提供疗愈性的户外环境,带来身体与精神上的双重抚慰与治愈,实现“居”“养”结合的目的。

选取广场型、庭院型和街巷型空间三种空间类型为代表开展更新设计。采用实地调研方法进行适宜性评价,提出构建便捷易达的交通网络、设置多元复合的活动空间、营造舒适适老的社区环境、建立康养共振的社交网络四个策略,通过针对三种空间的多个功能区块以及景观节点的打造,营造舒适度高、可达性强、安全性高的“居”和“养”结合的新型适老康养社区,最终由点及面形成网状北京路老城区适老康养居住生活圈。

“银发无忧”针对独居老人的庭院型社区空间:通行上考虑无障碍设计,包括平坦的步行道、扶手、宽敞的出入口,确保独居老人行动安全。设计区域包含半开敞花园和开放的中央庭院,以满足老人不同的社交和独处需求,以及提供太极、健身操等轻度运动设施的活动区域。此外,设置用于举办社区共建菜园活动、养老服务讲座和交流互助小组的多功能室。

“代际交流”针对携幼老人的广场型社区空间:多功能广场:设计中心代际交流和儿童看护空间,设置有老人看护区域和安全儿童游乐设施,增进代际陪伴和交流。广场周围设置符合老人和儿童身体尺度的座椅,方便老人休息和观看护儿童活动,同时提供饮水机、急救箱等便民服务设施。

“共融家园”针对介护老人的街巷社区空间:改造社区地面原有的高差台阶为缓坡,建设无障碍通行散步道,确保符合无障碍标准,方便介护老人出行。设置清晰的导向标识,帮助记忆不佳的老人识别方向,同时优化街道照明,确保夜间照明充足并减少介护老人跌倒风险。提供介护养老服务点,包括社区医务亭和日间照料中心,通过社区居委会的形式为介护老人提供日常护理。

4.所选场地的具体位置:广东省广州市越秀区北京路大马站社区。

5.场地分析:

我国人口老龄化具有基数大、增速快、高龄化等特点,据广州市卫生健康委员会提供的数据,广州市人口老龄化程度逐年加深,区域老龄化差异明显。越秀区作为老龄化程度最重的区域之一,60岁以上户籍老年人口占户籍总人口比重超过20%。另一方面,越秀区的“纯老家庭”和“空巢老人”现象明显,具有强烈养老服务需求。作为历史悠久的广府源地社区之一,越秀区北京路大马站片区为是老龄化社区的典型代表。当地老龄群体普遍拥有根深蒂固的宗族观念,追求安土重迁,心中的最优选为“居家养老”。随着近年来《“十四五”健康老龄化规划》政策的推行,大马站片区周边逐渐兴建长者饭堂、社区医院等公共养老配套设施和服务,使得更多老年人产生了“社区养老”的需求和想法。当前,50%以上的社区居民为60岁以上老年人,16%左右为80岁以上的高龄老人。其中,约34%为独居老人,27%为携孙老人,也有少数流浪老人在社区公共空间中落脚。经实地调研分析,大马站片区老龄人群对养老服务设施、社会保障、代际交流、社会联系和社会参与,以及健康福祉等具有强烈的需求,亟待通过“社区养老”的模式予以应对。

五、作品展示